La voglia di scoprire e farsi domande sui fenomeni che ci circondano sono i primi passi per “fare scienza”. Ogni domanda che i ragazzi si pongono, quindi, deve essere sfruttata per stimolare la loro voglia di conoscenza. Un modo efficace per appassionare gli studenti è avviare l’unità con un ingaggio veloce e di gruppo che sia come una scintilla che accenda la curiosità della classe. Iniziare una nuova unità con un’attività coinvolgente consente di raggiungere con maggiore successo gli obiettivi di apprendimento poiché permette di contestualizzare l’argomento con la realtà dei ragazzi, stimolando il dibattito e allenando la riflessione; consente alla classe di confrontarsi con quanto sa o crede di sapere e permette al docente di individuare facilmente misconcezioni derivanti da esperienze pregresse degli studenti.

Il coinvolgimento si può attuare con varie strategie.

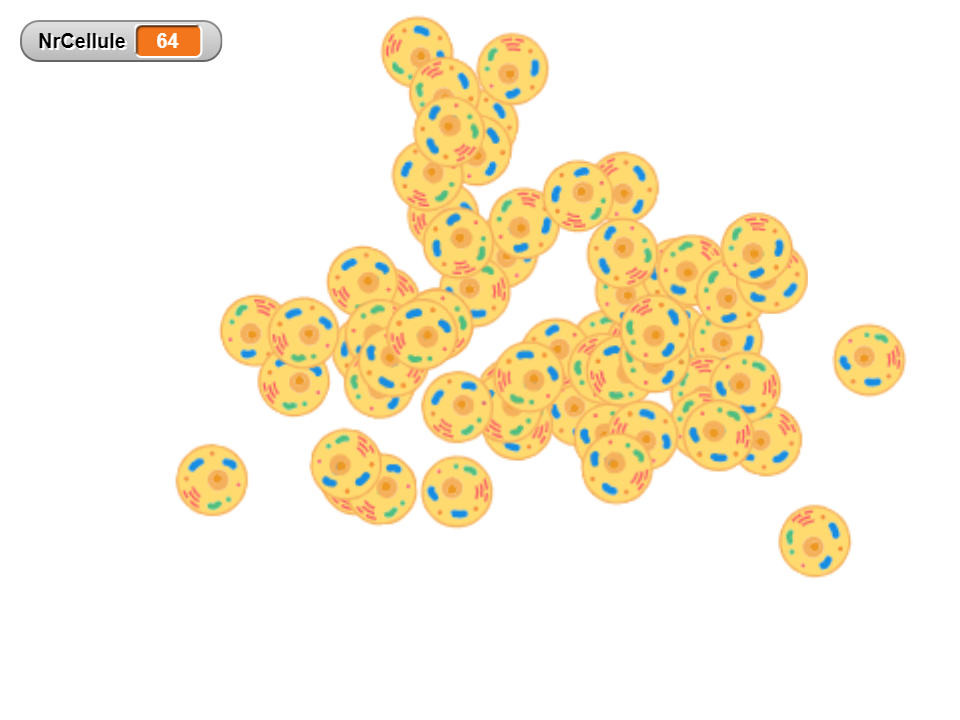

Una metodologia di ingaggio ben collaudata e versatile è quella dell’hands-on, letteralmente il “metterci le mani sopra”, cioè l’indagine diretta, attraverso la manipolazione di reperti o l’osservazione di immagini. Si tratta di un percorso di conoscenza attiva che, accompagnato da opportune domande, è capace di stimolare la scoperta e favorire la discussione, la comprensione e la verbalizzazione delle nuove conoscenze. Questa modalità di “fare scienza” a scuola non va esasperata, correndo il rischio di creare disagio in chi non riesce a mettersi in gioco nell’apprendimento attivo; deve invece essere gestita e modulata dal docente, affinché si crei un ambiente emotivo positivo e inclusivo che favorisca un apprendimento efficace.

Originali spunti per l’ingaggio della classe derivano anche dalle altre discipline scolastiche. Forse non ci avete mai pensato, ma anche una poesia, un brano letterario o un articolo di giornale, selezionati con il collega di Italiano, possono creare interesse e introdurre argomenti scientifici. Per esempio, partendo dalla lettura della Canzone dell’ulivo di Pascoli si può iniziare a parlare di piante; commentando un brano tratto dal libro Il vecchio e il mare di Hemingway vi potete aprire la strada per affrontare le relazioni ecologiche. E perché non aprire l’unità sull’apparato circolatorio o su quello respiratorio dopo aver svolto una lezione di scienze motorie? È certamente più facile per gli studenti riflettere su quello che succede al corpo dopo uno sforzo fisico. Attenzione, però, perché gli input provengono anche dalla sfera extrascolastica e sono in genere proprio quelli più vicini ai ragazzi: un film, un fumetto, una pubblicità nascondo spesso contenuti scientifici da cui si può partire per esplorare un argomento. Avete mai pensato, per esempio, di parlare di fisica analizzando i poteri dei supereroi?

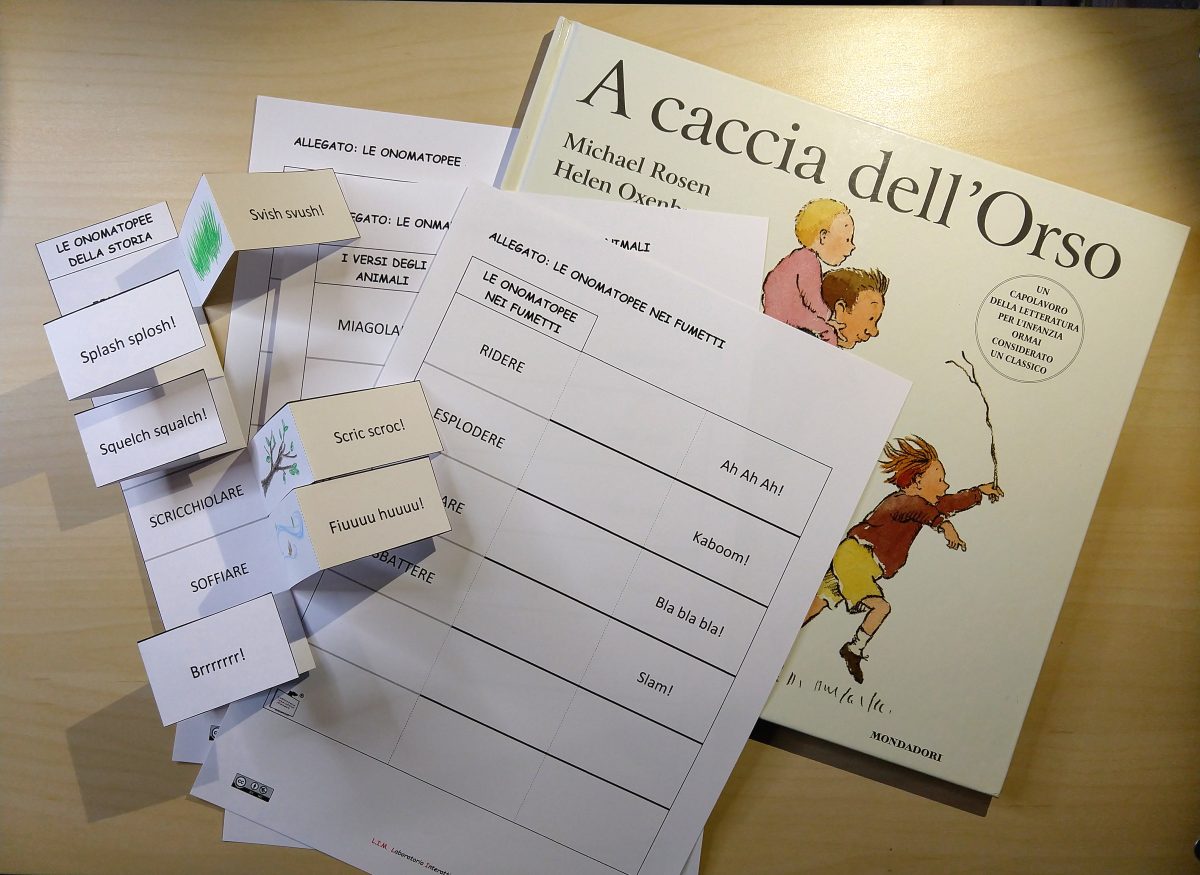

Non ultimo, anche il gioco può essere una tecnica efficace da sfruttare nell’insegnamento, sia per iniziare un argomento testando le conoscenze pregresse dei ragazzi, sia per una valutazione in itinere che non si presenti come una vera e propria verifica. Il gioco, se ben organizzato, è in grado di stimolare la curiosità e, nel caso presenti un pizzico di competizione, sarà accolto ancora più positivamente. Oggi, con l’avvento della tecnologia, riuscire a includere l’uso di tablet o di smartphone durante il gioco didattico può aiutare ad avvicinare ancora di più l’argomento della lezione alla realtà degli studenti. Il sito Kahoot!, per esempio, permette di realizzare veri e propri quiz da utilizzare in classe o da assegnare come compito a casa. Questi quiz, che possono contenere testi o immagini a piacimento, si dimostrano degli ottimi strumenti inclusivi, utilizzabili anche da studenti con difficoltà.

Matescienze Live

- Scintille di scienza, con Cristina Banfi, Diego Mattarelli, Emanuela Pagliari, Enrica Soroldoni

Per approfondire

- Kahoot!, piattaforma di apprendimento basata sul gioco.

Scopri l’opera

SUPERSCIENZIATI!

SuperScienziati!, il nostro corso di scienze per la scuola secondaria di primo grado, di Cristina Banfi, Diego Mattarelli, Emanuela Pagliari, Enrica Soroldoni – Rizzoli Education, 2021.