Nel centenario del 1922, è verosimile che si torni a parlare della marcia dei fascisti sulla capitale, avvenuta alla fine di ottobre di quell’anno. La bibliografia sul tema è vastissima, tanto sul versante della memorialistica, quanto sul quello della storiografia.

Partiamo dai fatti

Forte del successo ottenuto nelle piazze e abbandonato qualsiasi accenno di residuale repubblicanesimo (così da garantirsi il favore della monarchia), nell’autunno del 1922 Mussolini era pronto a sferrare il colpo finale e ad assumere la guida del governo.

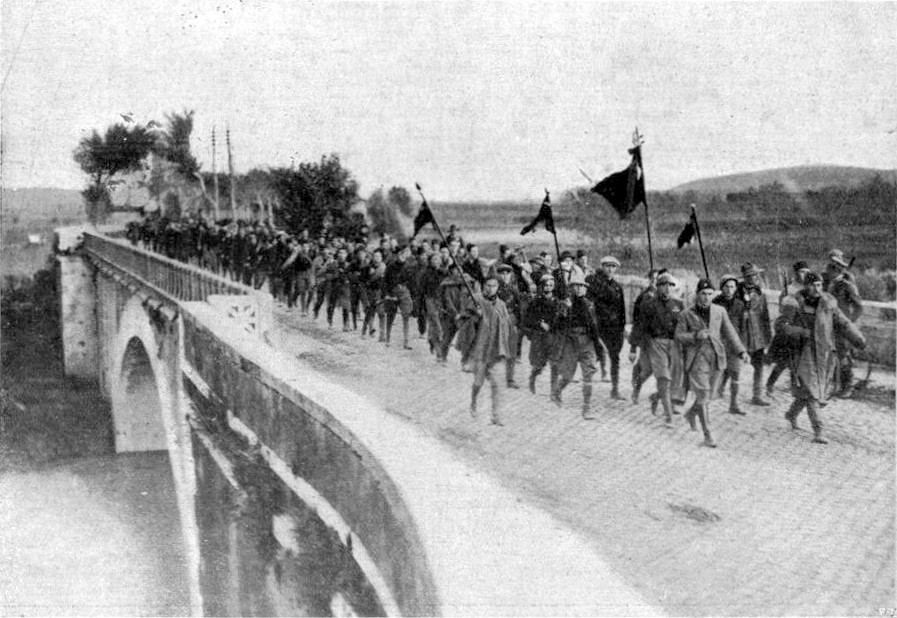

Tra il 27 e il 28 ottobre 1922, alcune decine di migliaia di camicie nere (all’inizio 15-16.000, poi dalla serata del 28 oltre 20.000, quindi il 30-31 a Roma verosimilmente fino a 50.000) puntarono sulla capitale, con l’obiettivo di far capitolare la classe dirigente. Nella fase finale esse erano guidate dai “quadrumviri” Italo Balbo, Cesare Maria De Vecchi, Emilio De Bono, Michele Bianchi, uomini di fiducia di Mussolini.

Doveva essere la marcia su Roma, atto di forza volto a spingere il sovrano alla decisione finale di conferire il potere a Mussolini.

Il disfacimento del quadro istituzionale

L’atteggiamento dei liberali in quel frangente testimonia l’ormai avvenuto disfacimento del quadro istituzionale e l’inconsistenza dei partiti, tentati ora dall’accordo, ora dalla presa di distanze. Inutilmente Facta, dopo molte trattative sottobanco con i fascisti, si risolse a proporre al sovrano la proclamazione dello stato d’assedio nella prima mattina del 28, diffondendone preventivamente notizia ai prefetti; Vittorio Emanuele III, pur disponendo di 28.000 soldati nella capitale, scelse invece di non reagire, rifiutandosi di firmare il decreto, che quindi fu revocato prima ancora di essere proclamato ufficialmente nella tarda mattinata, sempre del 28.

Facta si dimise e il sistema liberale subì il colpo di grazia. Mussolini, che attendeva prudentemente a Milano, dopo aver rifiutato una soluzione di estremo compromesso sul nome di Salandra, giunse a Roma verso le 11 del 30 ottobre per salire al Quirinale in camicia nera e ricevere dal re l’incarico di formare il nuovo governo.

Piano militare e piano politico

Sotto il profilo militare, la consistenza effettiva delle camicie nere in attesa sotto la pioggia scrosciante in più punti non lontano da Roma, prima della revoca dello stato d’assedio, fu modesta: la mobilitazione era avvenuta a macchia di leopardo e le forze raccolte sarebbero state facilmente disperse dalle truppe regolari.

Sotto il profilo politico, invece, la pressione psicologica esercitata dai fascisti sulla corte e sul ceto dirigente liberale ebbe successo, perché indusse il re e una parte considerevole dell’élite a ritenere la nomina di Mussolini inevitabile per non scatenare una presunta, imminente guerra civile. L’ambiguità e l’attendismo di molti prefetti fra il 27 e il 28 sono da attribuire anche alla sensazione che con Mussolini si stesse trattando e che il leader del Pnf avrebbe potuto, da ministro o da presidente del Consiglio, influire sulle loro carriere.

La costruzione di un mito politico

Infine, dal primo pomeriggio del 30 ottobre, dopo che, ricevuto l’incarico, Mussolini ebbe annunciato che le camicie nere avrebbero sfilato il giorno successivo fino all’Altare della Patria per poi rendere omaggio al sovrano e quindi sciogliersi, la marcia effettiva si trasformò in una sfilata a supporto del giovane capo del governo jn pectore, tollerata dalle autorità: arrivarono treni dal sud e dal nord e il numero dei fascisti crebbe prodigiosamente. Per i partecipanti i rischi, a quel punto, erano assai modesti, anche se incidenti, talvolta mortali, continuarono a verificarsi fino ai primi di novembre, a Roma in altri centri del Paese.

Il regime non fece poi gran differenza fra chi aveva condiviso la veglia in armi nella notte del 27, in attesa di uno scontro a fuoco dall’esito incerto, e chi solo la festa romana della sera del 30 o del 31: tutti furono considerati appartenenti alle camicie nere in marcia. D’altronde, così si costruiscono i miti politici.

Scopri l’opera

- “Come siamo – La storia ci racconta” di Roberto Balzani – La Nuova Italia – Rizzoli Education, 2022 – Testo di storia per la scuola secondaria di secondo grado