A poco più di un anno dalla fine del collaudo (ipotizzato per il 2025) ripercorriamo la vicenda della controversa struttura realizzata per proteggere Venezia dall’acqua alta, mentre resta sempre attuale l’interrogativo se questa sia l’unica soluzione a un problema ben più ampio e di maggiore portata che riguarda la sopravvivenza stessa della città e della sua laguna.

Il fenomeno dell’acqua alta in Laguna

L’acqua alta a Venezia è un fenomeno naturale ordinario e di durata temporanea. Si tratta di un picco di alta marea che interessa la città prevalentemente in autunno e in inverno, con maggiore probabilità nei mesi di novembre e dicembre. Le cause, come riportato dall’Istituto di Scienze Marine (ISMAR) sono da ricercarsi nell’influenza astronomica, in quella meteorologica, in quella geologica e nel cambiamento climatico globale.

Il contributo meteorologico

Un vento di scirocco, soffiando da sud est, spinge l’acqua verso la parte settentrionale dell’Adriatico dove si accumula proprio davanti alla laguna di Venezia. Una volta cessata l’azione del vento il bacino dell’Adriatico comincia ad oscillare. Queste oscillazioni (le onde di sessa) possono andare avanti per giorni, anche se si smorzano del 15 % ogni volta. Il periodo dell’oscillazione principale è di circa 23 ore, molto vicino a quello della componente diurna della marea astronomica, che è di circa 24 ore.

Il contributo climatico

La crescita del livello medio del mare globale è dovuta al cambiamento climatico. Questo contributo viene stimato in più di 3 mm all’anno ma è previsto che il trend acceleri nel futuro. Nello scenario peggiore, per la fine del secolo si avranno più di 8 mm all’anno.

L’Aqua Granda del 1966 e la nascita del MOSE

4 novembre 1966: una straordinaria ondata di maltempo investe la parte settentrionale della nostra Penisola. A Firenze l’Arno esonda, a Venezia un picco di marea, il più alto di sempre, raggiunge i 194 centimetri sullo zero mareografico di Punta della Salute. L’evento passerà alla storia come la cosiddetta “Aqua granda” che mette in ginocchio l’intera città. Da quella drammatica esperienza scaturirà il 16 aprile del 1973 la prima Legge Speciale per Venezia che dichiara la salvaguardia della città lagunare di “preminente interesse nazionale”.

Nel settembre del 1975 il Ministero dei Lavori Pubblici indice una appalto-concorso internazionale per la progettazione ed esecuzione di interventi in difesa delle acque alte. Tre anni più tardi dei cinque progetti presentati nessuno risulta idoneo. Solo nel 1982, con l’approvazione del cosiddetto “Progettone” e la costituzione del Consorzio Venezia Nuova (unico concessionario dell’opera), si inizia a parlare di un sistema di barriere mobili alle tre bocche di porto della laguna: Lido, Malamocco e Chioggia. Comincia così la lunga storia che porterà alla nascita e costruzione del MOSE, il Modulo Sperimentale Elettromeccanico.

Un iter lungo 40 anni

Doveva essere ultimato nel 1995 e costare un miliardo e mezzo di euro (anziché i 6,5 miliardi attuali). La prima pietra invece viene simbolicamente posata nel 2003 e i lavori si protraggono segnati da continui slittamenti, battute d’arresto e soprattutto, dallo scoperchiamento di un sistema di corruzione capillare sfociato nell’inchiesta giudiziaria del 2014. Crollano i vertici del Consorzio Venezia Nuova, della politica locale e regionale.

Il Mose finisce commissariato tra ulteriori blocchi dei cantieri, polemiche sui costi di gestione e manutenzione (inclusi i fenomeni di corrosione), incertezze sulla sua efficacia futura. Dopo la terribile acqua alta del 12 novembre 2019 (187 centimetri) e dei giorni seguenti il Mose comincia ad essere attivato in forma sperimentale ma ad oggi mancano ancora i collaudi tecnico-funzionali che, affidati ad un’apposita commissione, si dovranno concludere entro la fine del 2025.

Il funzionamento del MOSE

Il sistema di dighe mobili consta in 4 barriere (due alla bocca di porto del Lido, separate da un’isola artificiale, le altre a quella di Malamocco e Chioggia) e conta in tutto 78 paratoie mobili che vengono attivate in caso di maree eccezionali fino ai 3 metri. Le paratoie abitualmente rimangono sul fondo della laguna in cassoni di alloggiamento in calcestruzzo e riempite di acqua. Per il loro sollevamento viene immessa dell’aria compressa che le svuota e consente così la loro emersione.

Ad oggi la quota minima prevista per l’attivazione è una marea di 110 centimetri (la popolazione viene prontamente avvisata tramite servizio gestito dal centro Previsioni e Segnalazioni Maree del Comune di Venezia) ma la messa in funzione è comunque discrezionale. Per garantire il passaggio delle imbarcazioni durante la chiusura del MOSE sono state previste delle conche di navigazione alle bocche di porto di Malamocco (per le navi) e Chioggia (per i pescherecci).

Una città all’asciutto?

Il grande interrogativo che incombe sul destino della città patrimonio Unesco e sui suoi abitanti è se davvero il MOSE la salverà da eventi eccezionali che vanno assumendo sempre più la connotazione di ordinari e dall’innalzamento progressivo dei mari. Fermo restando che la città lagunare presenta un diverso livello del piano di calpestio a seconda della zona presa in considerazione e che quindi la scelta di una mancata attivazione del sistema di dighe mobili può avere conseguenze diverse in base al sestiere in cui ci troviamo, la risposta è nota. Il MOSE potrà soltanto mitigare l’emergenza ma non sarà la soluzione.

La salvezza di Venezia passa attraverso altre opere complementari di salvaguardia (come quelle che stanno interessando Piazza San Marco, il punto più basso della città) tenendo conto, tra le altre criticità, che il fragile ecosistema lagunare non può sostenere chiusure frequenti e prolungate per la circolazione dello scambio dei flussi tra laguna e mare. Bisogna difatti ricordare che in generale, tutte queste azioni devono concorrere a garantire la salvaguardia naturale e ambientale, la valorizzazione artistica, storica e archeologica, l’equilibrio idraulico, fisico e morfologico, risanando e preservando l’ambiente dall’inquinamento atmosferico.

Per il MOSE tanti saranno comunque i punti a rimanere in sospeso tra cui la sostenibilità dei costi di attivazione (200mila euro ad ogni sollevamento secondo le stime più recenti), il nodo manutenzione, la gestione ordinaria dell’opera una volta terminata l’azione del Commissario straordinario.

Per approfondire

Alcuni contributi giornalistici:

- Articolo a firma del cronista della Nuova Venezia Alberto Vitucci su 40 anni di storia del Mose (aggiornato al 13 luglio 2022)

- Articolo dedicato alla prima prova generale del Mose (10 luglio 2020)

- Sopralluogo nel ventre del Mose (3 giugno 2015 ad un anno dallo scoppio dello scandalo giudiziario)

- Articolo dedicato ad una delle pubblicazioni sul MOSE (14 novembre 2020)

Un’attività didattica per la classe

Foto copertina: © mosevenezia

E come fare per imparare a

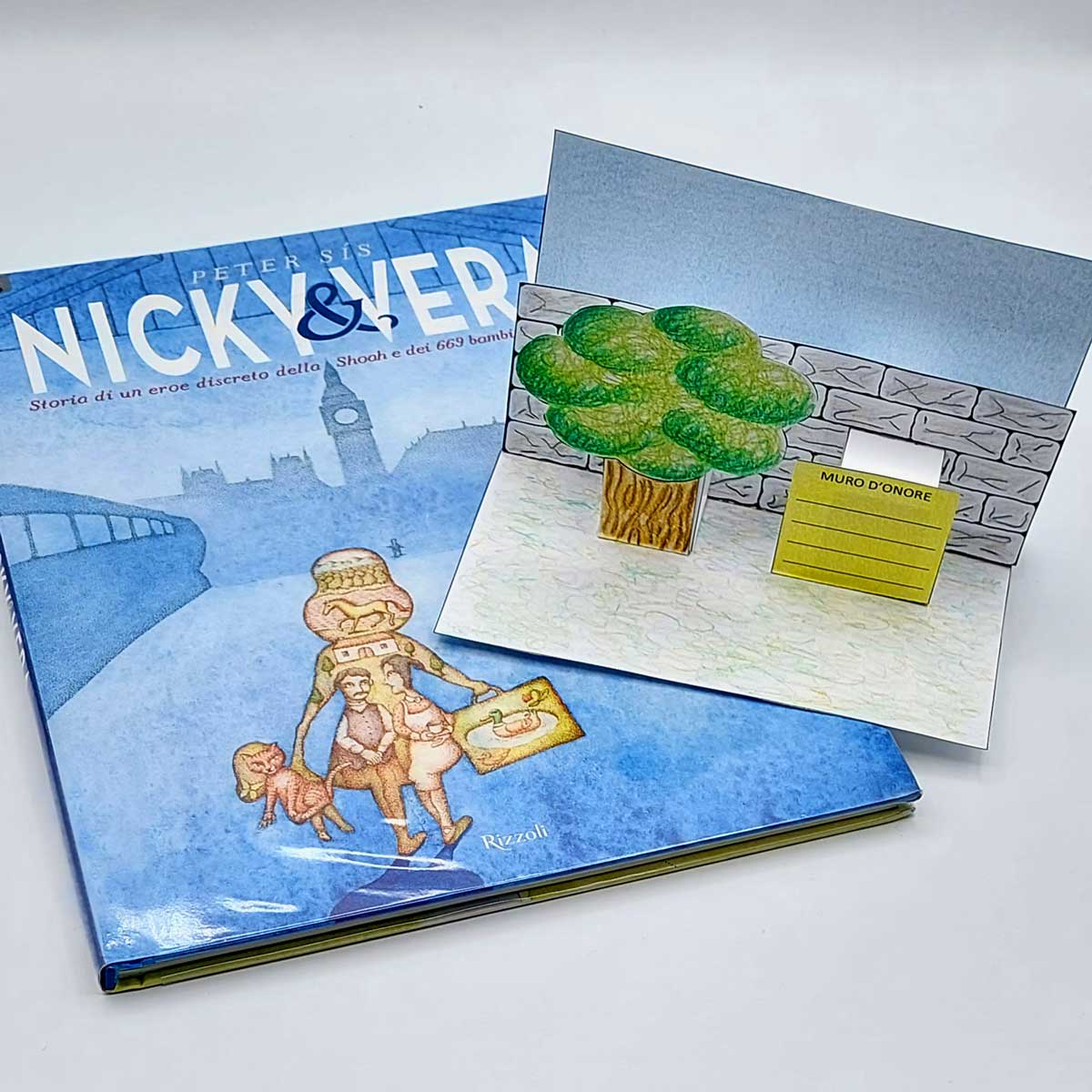

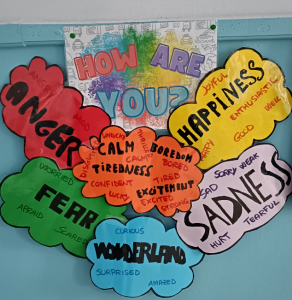

E come fare per imparare a  L’ultima idea che vi propongo riguarda le emozioni e vi suggerisco di introdurla dalle classi quarta o quinta. Vi racconto quello che facciamo noi ogni mattina: un giorno ho portato a scuola una bella scritta colorata

L’ultima idea che vi propongo riguarda le emozioni e vi suggerisco di introdurla dalle classi quarta o quinta. Vi racconto quello che facciamo noi ogni mattina: un giorno ho portato a scuola una bella scritta colorata